民族意识的觉醒的意义精选(九篇)

前言:一篇好文章的诞生,需要你不断地搜集资料、整理思路,本站小编为你收集了丰富的民族意识的觉醒的意义主题范文,仅供参考,欢迎阅读并收藏。

第1篇:民族意识的觉醒的意义范文

关键词:近代;中国;传统天下观;反思

自秦建立统一的封建专制国家以来,中国的历史一直按照一个固有的模式发展――以中央集权为中心的封建专制统治。这种君主专制的集权统治在封建时期为维持国家统一、促进经济发展、宣扬中华文化做出过巨大贡献,而隐藏在封建集权统治下的核心就是具有中华传统的天下观。但随着近代历史的开始,传统天下观已经失去了它在封建时期巨大的凝聚作用,开始成为近代中国发展的阻力。

在传统天下观的思想指导下,中国人长期处于信息闭塞和以自我为中心的历史环境中,产生了巨大的历史惰性,同时,根深蒂固的君主专制统治难以适应社会文明进步的需要,日益成为生产力发展的桎梏,成为阻碍近代中国发展的羁绊,如果一直延续传统天下观的国家思想,中国将会长期滞留于封建时代,近代中国落后挨打的局面将不会结束。

对传统天下观的反思经历一个漫长的思想改革历程,近代以来逐渐觉醒的知识分子不断意识到天下观对国人思想的麻痹作用,他们开始从历史和现实中寻找依据,对传统天下观进行反思,并对新的国家意识进行探索。

中国传统的天下观思想建立在天圆地方的地理认知上,但在明末清初,意大利传教士利玛窦就已将西方地理知识介绍到中国,为中国带来了不同于传统天下观的异域观念。利玛窦所带来的西方新思想让中国人开始意识到中国并不在地图的中央而在最东的边缘。但由于当时的中国仍旧处于封建势力极度膨胀时期,利玛窦的地理新思想并没有在中国收获较大的反响。

与此事具有相似意义的还有乾隆时期的马戛尔尼访华事件。1793年,英国政府派马戛尔尼访问中国,试图打开中国市场,但由于他拒绝对乾隆皇帝三跪九叩,导致无功而返。而半个世纪后的1840年,中国战败,被迫签订的不平等条约与马戛尔尼使团提出的条约几乎一致。有学者认为,英国发起的原因有一部分就是这次访华事件事件失败,“在和平外交无助于打开中国市场的情况下,它干脆以武力进入了中国”。[1]乾隆皇帝对叩头礼仪的强制要求是为了维护儒家文化的合法性,维护以传统天下观为中心的“天朝上国”的优越感。

以后,失败的教训使先进的中国人开始意识到以自我为中心的自大思想会导致中国的落后局面,这些思想开明之人开始正视西方文化,也开始正视华夷关系,而非仅以夷狄、禽兽视之。林则徐、魏源、姚莹等人意识到了解西方的必要,他们广泛地收集国外的各种资料,开阔着国人的视野。林则徐的《四洲志》、徐继畲的《瀛寰志略》、魏源的《》就是这一时期有代表性的著作。这些书籍从地理学的知识入手,介绍外国的风土人情,使近代中国人开始把目光投入传统的地理方位之外,建立在天圆地方基础上的传统天下观开始崩溃。对外部世界的了解拓宽了中国人的视野,开阔了他们的思想,从根本上对传统天下观造成冲击,严密的天下观思想已经开始出现崩溃的迹象。

如果说仅仅将中国人从天朝上国世界中心的美梦中惊醒,那么就使中国人仅存的最后一丝幻想也彻底破灭。甲午战败打破了中国人自认为的是世界文明中心的政治神话,由传统天下观为核心构成的民族骄傲意识,和狭隘的世界观念在现实中被彻底击碎。再加上严复引入的竞争进化说,在当时建构了一个中国历史上前所未有的世界图式,“适者生存”的竞争思想在理论深层把国家危机意识推到了极致。中国人开始正视这种事实,并对传统天下观进行积极反思。

对传统天下观进行最深刻批判的要数梁启超,他认为国家和朝廷不分是导致近代落后局面的重要原因。“盖数千年来,不闻有国家,但闻有朝廷,每一朝之废兴,而一国之称号即与之为存亡,岂不大可骇而悲耶!是故吾国民之大患,在于不知国家为何物,因以国家与朝廷混为一谈……”[2]长期处于华夏中心国家观念之中的中国人并没有明确的国家意识,分不清国家和朝廷的观念。这种封建君主专制的国家制度,使国家成为一家一人的私产,扼杀和摧残了国人的爱国热情和社会责任感,没有对封建王朝的统治建立归属感。

有学者统计了清代外交史料中的“天朝”和“中国”两词的使用频率,发现在“整个嘉庆朝,‘中国’的使用频度在微弱的增加”,“前后,‘天朝’使用的次数减少,‘中国’使用的频度相对增加”;“‘天朝’减少后,出现在史料中的自称主要是‘大清国’、‘中国’”。[3]从“天朝”到“中国”称谓的变化,反映出清朝统治者宇宙观和对国家认知形式的转变,开始抛弃传统的天下观思想,形成一种近代国家意识。

对传统天下观的批判反思加速其崩溃过程――在近代中国内忧外患的历史环境下,传统的天下观已经失去它延续已久的生命力,旧的观念走向终结,新的观念即将产生。

与天下观的崩溃相对应的就是民族意识的觉醒:民族意识的产生,建立在华夏中心主义的破灭基础之上。“民族意识是一个民族的自我意识,只有一个民族认识到自己只是世界上众多民族中的一员,各个民族之间的关系是平等和相互竞争的,这种意识才能真正产生。”[4]经历战争的洗礼和国内斗争的中国,已经从天下中心的历史观念中走出来,认识到世界上存在与中国一样平等独立的国家。1895年后,“世界”一词的使用次数急剧增加,在1898年超过“万国”,1903年后超过“天下”;与此同时,“国家” 和“民族”这两个关键词的使用也超过“天下”。这意味着当时视物竞天择为公理的普遍观念对国家的肯定,这导致了中国民族主义的诞生。

传统天下观的崩溃,民族意识的不断觉醒和民族主义的诞生,使近代中国人也在不断探索近代国家发展的政治模式,通过几代人的努力探索和实践,从到中华人民共和国诞生的 110 年间,“中国经历了由传统国家观念到近代国家观念的艰难转变,实现了由君主专制主义、资产阶级民主共和到人民民主三种国家制度的历史跨越。”[5]

从对传统天下观的内省到民族意识的觉醒;从介绍外国地理信息到西方政治制度;从“不知朝廷与国家之界限”到近代民族国家意识的诞生;从资产阶级改良派、革命派的政治设想到无产阶级的实践……近代中国在对传统天下观进行反思的基础上不断实践探索,努力实现着中华民族的伟大复兴。(作者单位:西安交通大学人文学院)

参考文献:

[1][4]徐立望. 中国近代民族主义之史的考察――从民族意识到民族主义. [J]. 求索. 2001.5 26-30

[2]梁启超. 中国积弱溯源论. [A]. 饮冰室合集・文集之五. [M] . 中华书局. 1996年. 15-16

第2篇:民族意识的觉醒的意义范文

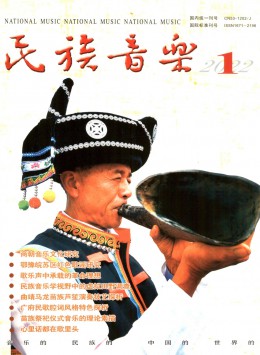

每一次民族管乐的展演与交流,每一次艺术的展示与灵感的碰撞,都在推动着民乐艺术的发展和普及。把众多隐藏于乡野之中,遍布于大江南北的民间音乐精华加以汇总和提萃,融成我们最经典、最真实、最骄傲的音乐作品,从民间推上舞台,从低谷推上高峰,从默默无闻推向脍炙人口,并将把我们成熟而魅力无穷的民族音乐瑰宝,连同我们觉醒的民族意识和独立的艺术自信一起,推向世界舞台的项端。

2009年11月中旬,一场集学术性与欣赏性为一体的民族管乐盛会在中央音乐学院拉开帷幕。我有幸前去观摩学习。心情迫切而激动。中央音乐学院作为我国培养音乐艺术人才的最高学府,有着国内一流的师资团队和系统的音乐教育体系、有着很高的音乐理论研究和艺术实践水平,中央音乐学院民乐系更是汇聚了国内顶尖的演奏家,教育家。正是由于强大的专业实力,有着开阔的艺术视野,在国内艺术界有着广泛的影响力和感召力。这场由中央音乐学院民族管乐教研室主办的第二届“中国管乐周”吸引了一大批代表中国最高水品的管乐演奏大师和演出团体,同时也受到了全国各地民乐界的高度关注。各路从事民乐事业的表演者、教育家、学者,还有许许多多民乐艺术的爱好者和追随者都在北京齐聚一堂,共同见证在第二届“中国管乐周”推动下的中国民乐艺术往前迈出这豪迈的一步。

此次“中国管乐周”不仅规模和影响力颇大,而且担负着学术研讨与艺术交流的双重任务。来自天津音乐学院的王建欣教授。中央音乐学院的杨勇和刘勇教授,给大家带来了三场分别以“民族管乐的历史传承与未来的发展方向”、“论中国当代民族器乐发展中传统音乐思维的丢失”和“堇管音位的乐律学研究”为题的专业艺术讲座。给众多业内同行带来了新的思考与启发,也为民族管乐的乐器改革和理论指导提升上做出了巨大贡献。

当然,音乐的魅力是给我们展现了一幅美丽的画面,令人欢腾鼓舞,心驰神往。所以此次“管乐周”的和亮点还属在中央音乐学院音乐厅上演的中国管乐周开幕式音乐会。

音乐会以辉煌壮观的笙响《彩虹》开场,在全体“和韵”笙团演员们的紧密配合下,把中国最源远流长的笙乐演奏的气势磅礴,氛围奇特,使听众虽置身于封闭的音乐厅,却仿佛是站在了雨过天晴的朗朗乾坤下,看见一道彩虹飞射而下。犹如神光普照众生,顿时觉得回归自然、身心欢畅。接着,婉转优美的笛子八重奏《风之剑》,悲凉凄哀的管子独奏《离骚》由指挥家张列先生和陕西管乐演奏家刘宽忍教授带领的中国青年埙乐团演奏的《子夜吴歌》,把中国最古老而传统的乐器一一演奏的充满生机,把中国最经久而优美的诗歌故事演绎的感人肺腑,把东方文化中最典型而妩媚的优雅气质表现的淋漓尽致。戴亚教授的笛子独奏《小放牛》和六位演奏家的《北京一夜》更是将音乐会推向了最后的巅峰,整晚的管乐会迭起,紧凑明快,并在持久热烈的掌声中落下了帷幕。

第3篇:民族意识的觉醒的意义范文

关键词:关键词:魏晋;生命悲剧;超越

一、 中国悲剧的特色

中国拥有自己独特的悲剧模式,悲剧意识和悲剧精神自炎黄子孙诞生之日起直至现在也都未从心底消失过。有人说中国人没有悲剧意识,意思是说中国人不像西方人那样具有彻底的毁灭性的悲剧精神,这是用西方的判断标准来判断得出的结论,笔者并不这么认为。“夸父逐日”、“精卫填海”、“宝黛爱情”,都是在讲述我们的先辈与自然、命运抗争的悲剧。“①中国文化形成的奠基期-春秋战国时期正是一个战争频仍,礼崩乐坏的悲剧时代,老子,孔子,庄子比任何人都深刻地认识到人所面对的生之悲剧。“他们比古希腊的悲剧家更了解宇宙、自然、世界意志的不可战胜,更了解人的力量的有限性,因而也有更强烈的悲剧意识。但是,他们的任务不是在意识到这一切之后去增加人类的苦难,而是要消解这种苦难。”②这正是中国悲剧与西方悲剧的本质区别,也是有些人认为中国没有悲剧原因。但这正是中国悲剧的独特性所在,由于产生的文化背景,哲学基础不同,中国人面对悲剧的人生时所表现出的精神不同于西方那种歇斯底里式的走向毁灭性精神。中华民族在属于自己的这块土地上,过着自给自足的农耕生活。在上千万年的为生存而进行的抗争中,中国的哲人们一开始就认识到了人与自然、社会的对立性。老子庄子提出了人与宇宙、自然的关系问题,孔子提出了人与社会的关系问题。他们的学说都是建立在天人分离的认识基础上的。但是,他们都没有因此而像西方哲人那样与自然的极端对立面上,将战胜自然作为自己学说的最终指向,而是转向与天合一。他们从自己在自然的生存中发现,合于自然、天、宇宙之道才能最终实现人类在与自然对抗中的胜利。从法天则地的学习中,他们认识到了循环往复的自然之道,寒来暑往,生死轮回,一切都由始而终,由终而始,循环往复,周而不衰,于是便有了道家的齐物我,同生死,返归自然的思想,便有了儒家的中庸、礼乐文化。先哲们在这样的基础上对待自己所生存的悲剧社会时,便不像西方那样用毁灭、终结的方式去面对。他们不是让人们无望于现实和自己,而是告诉人们一都是循环的,悲有始也会有终,有终自然有喜的开始,以此来消除人们的消极情绪达到心灵的净化。西方是让人们从彻底的毁灭中,领悟到崇高的含义而实现心灵的净化,我们的先哲在认识到悲剧的同时也开始了为我们寻求解除悲剧的道路工作,让我们走出悲剧。而西方在认识到悲剧后,将悲剧淋漓尽致展现给人们,通过此种方式来让人们思考悲剧,他们也并不是告诉人们人生只是永恒的苦难,还是要展现给人寻求希望的榜样。因此,它们是同归殊途而已。

二、 魏晋时代的生命悲剧

汉朝,中国历史上第一个大繁荣的王朝。中国士人在儒术独尊的文化大一统下,安享盛世,循规蹈矩了四百多年。随着东汉王朝政治的日益腐朽、经学的日益僵化,久在压抑中的士人们开始从这个封闭的文化中挣脱出来。他们开始发现自己无比丰富的内心世界,体认到人生的欢乐,生命的宝贵,意识到自我的价值,人生的意义。但与此同时,战乱带来的命运的无常,死亡的恐怖,信仰的崩塌,使他们第一次体验到了一种从未有过的悲凉和孤独。自我保存的生命本能让他们渴望永生,不可抗拒的死亡又让刚刚觉醒的他们一时“四顾何茫茫”。“常恐岁时尽,魂魄忽高飞,自知百年后,堂上生旅葵”(阮瑀 《七哀诗》)“对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。”(曹操《短歌行》)生命悲剧意识由此而产生了。《古诗十九首》正是一组抒发人生短促、生存之悲的诗。“人生忽如寄,寿无金石固”、“人生不满百,常怀千岁忧”。面对脆弱的生命,“忽若飙尘”的人生,他们首先选择尽情享受这初获而知的生命,用来麻痹自己。“荡涤放情志,何为自结束”、“不如饮美酒,被服纨与素”。而这种一直延续在魏晋南北朝。但这仅仅是排遣内心悲哀与孤独的方式,而非解决生命问题的方法。

李泽厚在《美的历程》中说到:“这种对生死存亡的重视,对人生短促的感慨,喟叹,从建安直到晋宋,从中下层直到皇家贵族,在相当一段时间中和空间中弥漫开来,成为整个时代的典型音调。”③那么,如何面对死亡,如何解决生死存亡的问题也成为整个时代士人们思考的问题。它一日不得解决,悲剧意识一日不得消除。而悲剧从东汉开始正愈演愈烈,到魏晋时期达到了它的高峰,也找到了它的出路。这段生命悲剧的整个由始而终的发展过程,所体现的美学悲剧性正是中国悲剧美学的最典型代表,反映着中国悲剧精神的特色所在。

如果说东汉士人只是意识到人生之悲,那么魏晋士人则是开始寻找超越自然、命运所带给他们悲剧的出路了,纵使寻找的过程不可避免是充满血腥的。

三、小结

魏晋固然是个乱世,但对生命悲剧的深刻体认与超越也必需在这样一个时代完成。悲剧意识从未间断,但悲剧精神此时柔和了很多。面对宇宙、世界、自然的意志,人的力量是有限而微弱的,先前的抗争无法取得胜利,这时就需要另一种方式来为后来的士人指出一条正确的途径。而陶渊明无疑是这种方式的开创者。陶渊明是真正实现委运任化而没脱离现实的人,他的人生观是最终超越了生死困扰的,也正如此,他结束了玄学,超越了魏晋的生命悲剧。

邱紫华教授在他的《悲剧精神与民族意识》中指出悲剧的产生与人的生命有限性以及由此而来的人的本能反抗死亡的意识有关,死亡与生命同在,抗争也与生命同在,因此,悲剧是人类永恒的历史现象,魏晋时期产生的生命悲剧是对人类悲剧一次集中体现,士人用不同的形式与死亡进行抗争,例如炼丹吃药、建功立业、等等。在这个过程中,士人们充分表现了自己的独立意志,生命之美。它为后人也指出了超越生死之悲的一种可能,开拓了人类自由的领地。

参考文献:

[1]王富仁:《悲剧意识与悲剧精神》,《江苏社会科学》,2001年第1期.

第4篇:民族意识的觉醒的意义范文

关键词: 浪漫主义;浪漫主义钢琴;美学特征

一、浪漫主义渊源

(一)浪漫主义的时代背景,十八世纪末,在德国,以施莱格尔兄弟为首的一批诗人,在诗歌的创作中,强调抒发自己的想象和幻想,而且这种想象和幻想是无拘无束的,不受到任何程式、规则所束缚的。随后,这种创作理念从德国向欧洲其他国家传播,在英国,华兹华斯和柯勒律治出版《抒情歌谣集》,认为诗歌创作要抒发个人真实的内心情感,重视想象的作用;法国的雨果认为应当用热情奔放的语言,将善良和邪恶、黑暗和光明、崇高和猥亵予以对比,以揭示人的本质特征。至此,浪漫主义思潮在欧洲全面盛行起来,它着重关注创作者的内心世界,把炽热情感的抒发作最终目的,艺术语言热情奔放、想象夸张,修辞华丽,最终成为文艺的基本创作方法之一,与现实主义同为文学艺术上的两大主要思潮。

(二)浪漫主义的音乐观念和浪漫主义钢琴的发展具有非语义性、非具象性质的音乐艺术在本质上于浪漫主义有着天然的联系,尽管在音乐发展史上有着明确的古典主义时期,也诞生过巴赫的《十二平均律》、莫扎特的钢琴奏鸣曲等伟大的音乐家和音乐作品,但是我们仍然能够看到一种浪漫主义性质和严格的古典结构并存的情形,因为音乐这门艺术的本质特征,就是带有浓郁的情感指向性的。而到了浪漫主义时期,这种情感的表达不用再暗藏于和谐的形式背后,可以溢出情感的外壳,尽情的进行抒发。黑格尔就强调:“灵魂中的一切深浅不同的欢快、喜悦、谐趣、轻浮任性和兴高采烈,一切深浅不同的焦躁、烦恼、哀伤、痛苦和惆怅等等,乃至敬畏崇拜和爱之类的情绪都属于音乐表现特有的领域。”

在浪漫主义全面发展的时期,钢琴作为当时表现力最强的乐器,以其丰富的音乐色彩和极大的音域,受到了浪漫主义音乐家的青睐,获得了更加独立的地位。同时得益于科学技术的进步,钢琴自身的制造工艺也有了很大的提高,特别是富有革新意义的踏板装置的加入,使得琴弦之间能够发出共鸣,产生了一种和声混合的音响效果,大大丰富了钢琴的艺术表现效果。钢琴发出声音愈发的饱满、丰富和结实,成为了与管弦乐队相抗衡的最重要的独奏乐器。其次是钢琴演奏技巧的迅速发展,以肖邦和李斯特为代表的钢琴家,把钢琴演奏提高到了前所未有的高度,双音、八度、和弦连奏、琶音以及八度以上的音程分解和旋等等,时常出现在浪漫主义时期的钢琴作品中,极大地丰富了钢琴的音乐表现手段。

二、浪漫主义钢琴的美学特征探析

(一)情感美

首先是情感的主观性,主观性是指人的内在心灵世界的主观表现,音乐的主观性是指用音响手段表现人的心灵感受和主管世界。浪漫主义时期的钢琴艺术家们,拥有了充足的施展创作个性的空间,他们在作品中的情感表现,不再是具有共性的情感表达,而是一种更加自由化、主观化的“我”的情感,然后把这种主管的情感通过作品表达出来,希望得到了更多人的认可,取得更多的共鸣,从而产生出主观的普遍意义。他们用钢琴这种世界上最具有表现力的乐器,表达着他们对于整个世界和现实生活的各种现象、场景、人物的主观感受,反映纯主观的、但也带有一定社会普遍性和典型性的情感。李斯特作为一个匈牙利人,炫目的钢琴技巧下,包含着对祖国的事业真诚关注,民族的历史和英雄人物,民间音乐的音调和节奏,在他的创作中都得到生动的反映和运用;肖邦被誉为“钢琴诗人”,他通过钢琴来表达自己内心的诗意,把钢琴的表现力发挥到了精彩绝伦的境界;舒曼的作品短小精干,充满着生命激情,富有深邃而浪漫的意蕴;门德尔松的作品形式简练,清新朴实,旋律富于声乐性。浪漫主义钢琴家用极富个性的音乐语言,抒发了主观的情感,丰富了我们的情感视野,成就了五彩斑斓的钢琴情感世界。

其次是情感的丰富性,前文中提到,每一位浪漫主义钢琴家都有着属于自己奇特的情感指向,所以带有浓郁主观特征的同时,也造就了情感的丰富性。首先是深厚的民族情感,19世纪初实际是欧洲各国民族意识觉醒的时期,钢琴家们表现出了对民族价值观的肯定,对自己民族和祖国的深切热爱。李斯特所创作的《匈牙利狂想曲》,是以匈牙利和匈牙利吉普赛人的民歌和民间舞曲为基础,进行艺术加工和发展而成的,因而都具有鲜明的民族色彩;肖邦的《叙事曲》从波兰民间的诗歌中汲取灵感,从民间音乐中借鉴和发展了其简洁的史诗叙述性和淳朴的抒情风格,直到后来流亡海外,作品都始终关注着自己的国家和民族;其次是对大自然的热爱之情,贝多芬的《田园奏鸣曲》,宽阔、艺术殿堂,质朴而优美动人,表现了自己和大自然的合二为一,门德尔松的《威尼斯船歌》,把轻舟荡漾,水光浮动的景象描写的惟妙惟肖,把自己对于大自然的热爱体现的淋漓尽致。

(二)诗意美

浪漫主义思潮是从文学领域开始的,特别是诗歌创作的空前繁荣是任何时代都难以比拟的。面对不满的现实,浪漫主义者从另一个更高的、理想的、超验的世界来重新设定现实的世界,他们认为人的内在世界有着比理性更高的更本质的东西,只有诗才能向这种人的灵性发出呼唤。这样的意识影响到艺术创作中,使对诗意的追求成为浪漫派艺术共同的审美目标。

首先是标题音乐的确立和发展,浪漫作曲家要求他的听众在他的音乐中听到刚好他想表现的东西,因此,他给他的音乐以特定的名称,有时甚至在一个作品前面冠以一首短诗,来防止听众武断地解说音乐的诗意,并预先把他的注意力引向诗情画意的构思,引向某一个细节。浪漫主义作曲家创作了大量的标题性钢琴音乐,作曲家赋予钢琴音乐以文学形式的描述,从诗中吸取意象塑造。我们在充满诗意的浪漫主义钢琴音乐 感受到对幻想的偏爱,对逝去时光的追忆,对于捕捉永恒的向往;感受到作曲家把生命、死亡、爱情和梦境的神秘的魅力赋予了钢琴音乐的表达,一个个梦幻的世界充盈着我们的内心。

其次是直接根据诗歌进行创作,许多浪漫主义钢琴音乐作品直接与诗有关。如在舒曼的《C大调幻想曲》中,一首斯莱格尔的小诗被直接引入了篇首:“在纷繁的尘世之梦里,震响着一个小小的声音。它透过一切的声音,传向那暗地窃听的人”。肖邦自己也曾对舒曼说他的“某些叙事曲是受波兰爱国诗人密茨凯维支的史诗内容启发而写的”。柴可夫斯基《六月一船歌》是钢琴套曲《四季》中最为著名,最为脍炙人口的一首,它是根据阿・普列谢耶夫的一首诗创作的。钢琴家们在诗歌上取得了情感的共鸣,继而用音乐的手段进行全新的诠释,丰富了诗歌和钢琴本身,也带给我们浓郁的诗意美感。

三、结语

浪漫主义钢琴音乐是自由的、无限的、夸张的,它宣告了情感作为“最内在的自我”,在理性的法则面前 拥有了更加独立的地位。情感、直觉 等感性因素注入浪漫主义钢琴音乐中,使浪漫主义钢琴音乐散出更多人性的光芒。当西方的钢琴音乐走在我们的前面,我们要学习的不仅是技术、技巧,更重要的是获取一种文化内涵,一种艺术精神技术、技巧是不断发展的、是暂时的,而精神、内涵的获取才是永恒的。只有这样,当我们学习、欣赏西方钢琴音乐时,才能真正感受其中的魅力;当我们努力构建中国钢琴学派时,才能够站在巨人的肩膀上创作出更多、更好“有意味”的中国钢琴音乐。

【参考文献】

[1]袁科.论钢琴音乐艺术的审美情感表达[J].时代文学,2006

[2]杜恩云.浪漫主义钢琴音乐的美学特征[J].艺术研究.2006(01)

[3]贾春玉.巴赫晚期音乐风格研究[J].武汉科技学院学报, 2007(06)

免责声明

本站为第三方开放式学习交流平台,所有内容均为用户上传,仅供参考,不代表本站立场。若内容不实请联系在线客服删除,服务时间:8:00~21:00。